UTOPÍA

UNIÓN EUROPEA, MODELO DE LA

TIERRAS DISPONIBLES

TERRORISMO

TERRITORIOS

SUDÁFRICA

SOLIDARIDAD

SOFT POWER

SOCIEDAD SUSTENTABLE

SOCIEDAD DE LAS NACIONES

SEGURIDAD COLECTIVA

SEGURIDAD

SEATTLE, CONFERENCIA DE

ROUSSEAU, JEAN-JACQUES

RESPONSABILIDAD

RESENTIMIENTO

RELIGIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES

REDES SOCIALES

RECURSOS ENERGÉTICOS

REALPOLITIK

POESÍA

PODER MUNDIAL

POBREZA RIQUEZA

PAZ PERPETUA

PAZ

PASIONES

PASAPORTE MUNDIAL

PARTIDO POLÍTICO

PALAVER

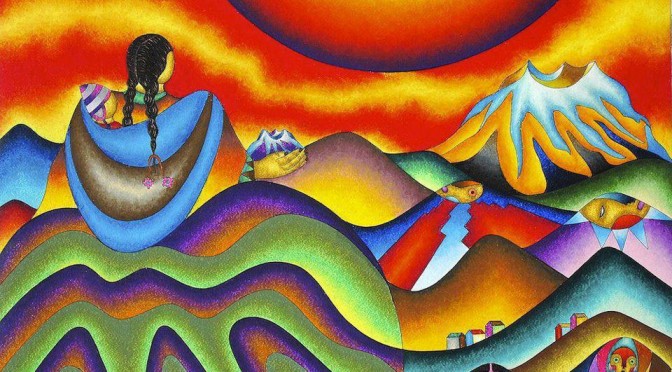

PACHAMAMA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

ORDEN WESTFALIANO

OLIMPISMO

OCCIDENTE

OBJETIVOS DEL MILENIO

NUEVO ORDEN MUNDIAL

NUEVO CINEAS

NUCLEAR

NEOCONSERVADORES

NACIONALISMO

MUNDIALIZACIÓN

MOVIMIENTOS SOCIALES

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO COSMOPOLITARIO

MIGRANTES

MIEDO

MEMORIA(S)

LEGITIMIDAD

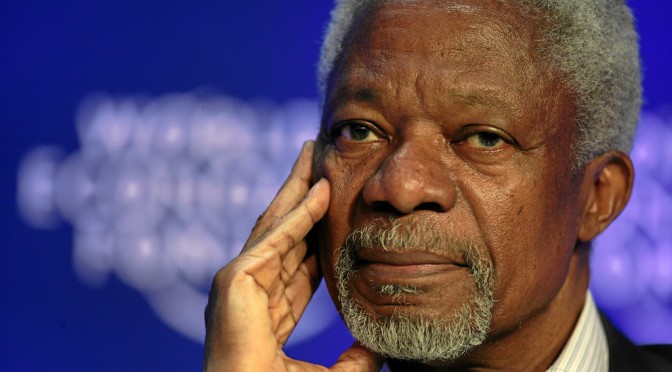

KOFI ANNAN

JÓVENES

INTERDEPENDENCIA

INTERCULTURAL

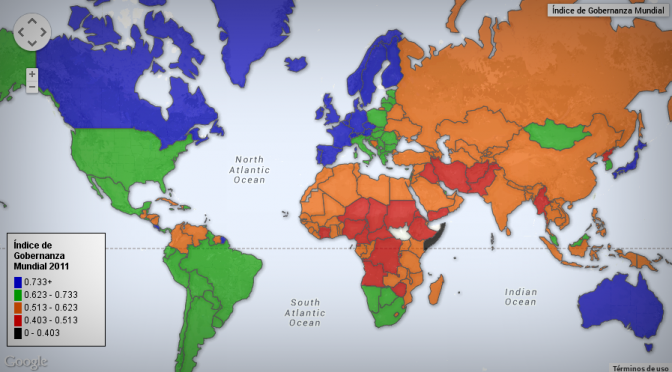

ÍNDICE DE LA GOBERNANZA MUNDIAL - IGM

INDICADORES, USO DE LOS

INDIA

IMPERIO

IMAGINARIO

IDENTIDAD MUNDIAL

HUMANIDAD, PRINCIPIO DE

HOLLYWOOD

HOBBES, THOMAS

HAMBRE

GUERRA

GOBERNANZA MUNDIAL

GOBERNANZA DEL MEDIOAMBIENTE

GOBERNANZA DEL ESPACIO

GOBERNANZA

G8 y G20

FÚTBOL

FORO SOCIAL MUNDIAL

FIN DE LA HISTORIA, TEORÍA DEL

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ESTADO-NACIÓN

ESTADO MUNDIAL

EDUCACIÓN

ECONOMÍA MUNDIAL

DIPLOMÁTICOS

DESIGUALDADES

DERECHOS HUMANOS

DERECHO INTERNACIONAL

DEMOCRACIA MUNDIAL

DEMOCRACIA

DEBER DE INJERENCIA

DANTE

CORTE PENAL INTERNACIONAL

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

COPENHAGUE, CONFERENCIA DE

CONSUMO

CONFUCIO

CONFERENCIAS DE PAZ

COMUNIDAD INTERNACIONAL

CIUDADANÍA

CHOQUE DE CIVILIZACIONES, TEORÍA DEL

CHINA

CARTA DEL ATLÁNTICO

CAMBIO(S) CLIMÁTICO(S)

BUEN VIVIR

BIENES COMUNES MUNDIALES

ASAMBLEA POPULAR

ANARQUISMO

AMISTAD

AMAZONIA

ALTERMUNDIALISMO

AGUA

“INDIGNADOS”